나는 그닥 사교적인 사람이라고는 할 수 없다. 사람을 싫어한다거나, 낯가림이 심한편은 아니지만, ‘사람’에게 성실하기가 정말로 어렵다고 느끼기에, 쉽게 친구가 되자거나 아는 체를 하기가 어렵다고 느끼는 편이다. 일이 일이다보니 소위 말하는 ‘영업’이라는 것을 해야 되는 경우도 있고, 나이를 들면서 아는 사람의 수와 질로 환산되는 것인가 의구심을 품어보는 ‘인맥’이라는 것이 필요하다고도 느끼게 된다. 그럼에도 어떤 ‘필요’에 의해 사람을 만나는 일은 아직도 거북하기만 하다.

디지털 매체를 통해 만나게 되는 사람들에 대해서도 나는 대개 일정한 거리를 두는 편이다. 그닥 친절한 편도 못되고, 이야기 거리가 많다거나 유용한 이야기를 들려주지도 못할 뿐 아니라, 뜸금없이 아는 체 하며 인사를 나누는 일이 아직도 익숙치 못하기 때문이다. 몇 번인가 관심을 두던 문제에 대해 소중한 의견을 주는 분들이 있어 성심껏 답글을 달고, 드문드문 생기는 생각토막을 ‘소신’이랍시고 트랙백을 걸어보기도 했지만… 그도 역시 게으름 탓인지 그 때 뿐인가 싶다.

모든 인간관계는 일정한 관심과 노력이 필요하다. 한 사람, 한 사람이 작은 화분 하나를 키우는 것처럼, 그렇게 정성을 쏟아야 인간관계의 따스함과 윤기를 맛볼수 있기 마련이다. 그런면에서 보면, 나는 아무리 돌아보아도 좋은 아빠가 되지 못하는 것 같고, 살가운 남편과는 거리가 멀고, 효자 아들이라고는 절대 말할 수 없을 것만 같다. 그런데 어찌 인터넷에서 만난 사람들에게까지야…

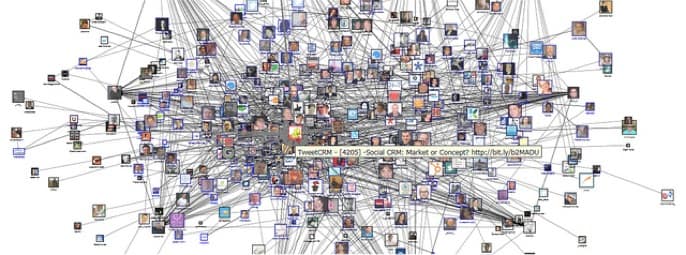

얼마전에야 트위터를 시작하게 되었다. 열어 두고 거의 대면대면 하던 녀석을 슬금슬금 하다보니, 재미를 느끼게 된다. 페이스북이나 싸이월드 같은 관계지향적인 서비스보다도 왠지 더 편안한 느낌이 든다. 아마도 조금은 덜 성실해도, 아는 체하고 인사하고, 소식주고 받고, 열심히 가꾸지 않아도 그냥그냥 또 흘러가는 것이 어쩌면 더 편안한 느낌을 주기 때문일 것이다.

‘트윗질’을 하면서 내 싸이 미니홈피는 먼지가 뽀얗게 앉고 있다. 생각을 정리해보는 도구삼아, 성실하게 생각과 글을 다듬는 도구로 쓰려던 이 블로그 마저도, 점점 의무감만 남게 되는 것이 사실인 것 같다. 고백하자면… 블로깅은 정말로 성실한 사람들이거나 열정적인 사람들이 하는 것 같다. 아니 적어도 글쓰는 것이 말하는 것과 같이 흘려버릴 수 있다거나, 누군가에게 소리높혀 말할 것이 있다거나, 그도 아니면 적어도 누군가 들어주고 있다는 사실이 중요한 사람이거나…나는 그 무엇도 아닌 것 같아 잠시 돌아보며 생각해본다. 나는 왜 블로깅을 하던가? 가볍게 트윗질을 하듯, 그렇게 블로깅을 할 수는 없는 것일까?

이곳에서의 글쓰기는 이상하게도 묵직한 무게감을 느끼게 한다. 아마도 제목을 거창하게 달아놓아서일 수도 있고, 블로그를 개설하면서 아예 이 통로를 돌아보고, 다듬고, 통찰해보는 곳으로 정해놓아서 그런지도 모르겠다. 또는 가감없이 자신에 대해 다 열어두고 있어서 그럴수도 있을 것 같다. 어쨌든 시간을 들여 읽을 만한 글이었으면 하는 바램을 가지고 있다. 그 바람이 때때로 쓸데없이 진지해지려는 발버둥을 하게 만들기도 하지만, 그래도 열심히 생각하고 다듬은 이야기를 하고 싶어진다.

누가 들여다 볼까 하는 생각도 때때로 해본다. 무슨 까닭으로, 어떤 링크를 타고 이곳에 들르게 되는지는 모르겠지만, 그들이 잠시라도 ‘음…’하고 생각해보길 바란다면… 지나친 욕심일까? 아니… 어쩌면 누구든 붙들고 쓸데없는 훈수를 두려하는 설익은 공명심 때문은 아닐까? 더럭 겁이 나기도 한다. 몇 일씩 아무 것도 쓰지 못하고 내버려두면 그는 그대로 게으름을 들킬까 두렵고, 갈팡질팡 제멋대로 써갈기는 글을 남겨놓으면 공연한 낙서를 했다 책잡힐까 두렵고, 이렇게 한 껍질 씩 드러난 얄팍한 깊이를 털어놓기 부끄럽다. 이 통로를 통해 만나는 사람들은 내게 어떤 의미일까? 그들에게 나는 또 어떤 의미일까?

어떤 방식의 이야기를 나누어야 할지, 다시금 멈추어 생각해본다. 이 한마디 말이 무슨 소용이 있는 것인지, 스치듯 흘러가는 디지털 세계 속의 그 관계는 도대체 무슨 의미인지…